「無料版のAIを使っているけれど、回数制限や速度の遅さにストレスを感じる」

「種類が多すぎて結局どのAIツールに課金するのが一番コスパ良いの?」

「課金しても使いこなせなかったらどうしよう……」

業務効率化のためにAI導入を検討している方で、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

生成AIは日々進化しており、多くの有料プランでは無料版より高性能モデル・処理速度・拡張機能が利用できるため、課金を検討する価値が高まっています。

しかし、ツールによって得意分野や連携できるアプリは異なります。

選び方を間違えると、毎月のコストが無駄になるだけでなく、期待した業務効率化も実現できません。

この記事では、AI研修実績4,000名以上を誇る株式会社メイカヒットが、失敗しないAIツール選びの基準と、主要なツール5つの特徴を比較してご紹介します。

この記事を読めば、あなたの業務スタイルに最適なAIツールが明確になり、投資対効果の高いAIに課金できるようになります。

記事監修者

久保田 亮-株式会社メイカヒット代表

【経歴・実績】

・4,000人以上へのAI研修実績

・Gensparkアンバサダー

・マーケターとしての取引企業200社以上

・マーケティング/広報顧問累計6社

・自社メディアでの販売実績10億円以上

・Webスクールメイカラ主宰

田中 凌平-株式会社メイカヒット代表

【経歴・実績】

・Notta公式アンバサダー

・AIを活用し生産性300%向上

・日本インタビュー協会認定インタビュアー

・年間150名以上の取材実績

・ラグジュアリーブランドで5年勤務

生成AIに課金するなら押さえたい選び方のポイント

生成AIを選ぶ際、知名度だけで課金先を決めるのはおすすめできません。

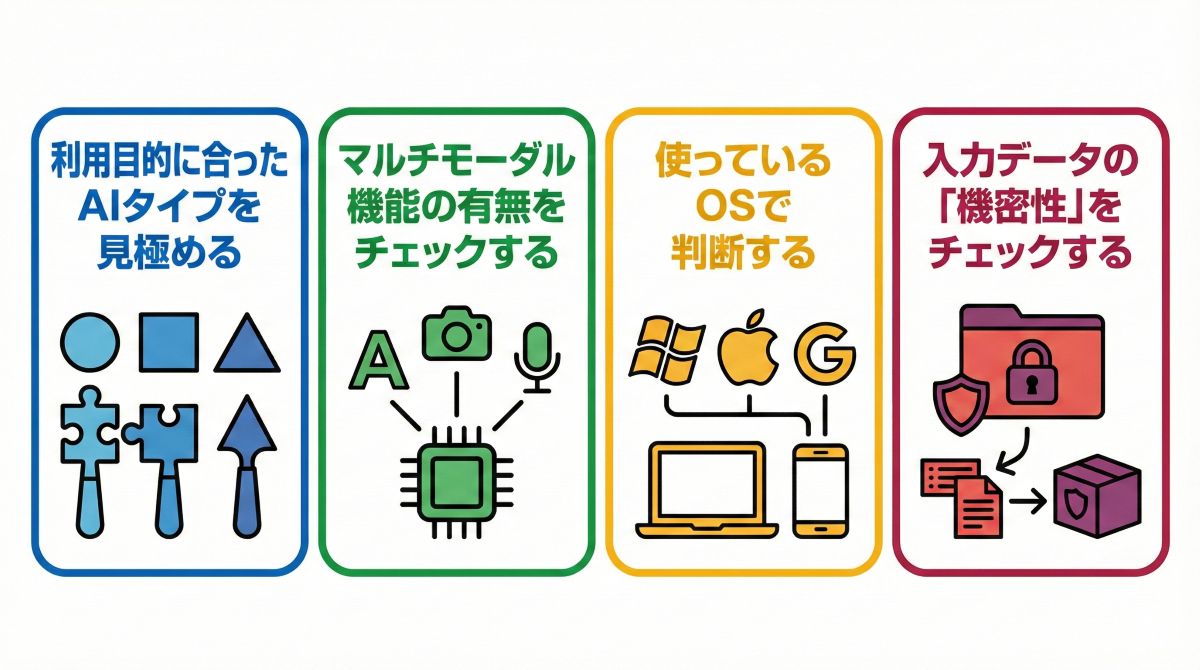

最適なツールを見極めるために、確認すべきポイントは以下の4つです。

- 利用目的に合ったAIタイプを見極める

- マルチモーダル機能の有無をチェックする

- 使っているOSで判断する

- 入力データの「機密性」をチェックする

それぞれ詳しく解説します。

利用目的に合ったAIタイプを見極める

利用目的によって選ぶべきAIツールは変わります。AIツールはそれぞれ得意分野が違うため、利用目的とAIの能力が合っていないと力を発揮できません。

例えば、以下のような目的でAIツールを見極めると良いでしょう。

- 文章作成・要約がメイン: 長文の読解や自然な日本語作成が得意な「Claude」や「ChatGPT」

- 情報収集・リサーチがメイン: 検索エンジンと直結し、ソースを明示してくれる「Perplexity」

- Office業務の自動化がメイン: ExcelやPowerPointと連携できる「Copilot」

目的とAIツールの強みがズレていると、「有料版なのに思った回答が来ない」という不満につながります。

マルチモーダル機能の有無をチェックする

「マルチモーダル機能」とは、テキストや画像・音声・コードなど、複数の異なる形式のデータを一度に統合して扱える機能のことを指します。

主要な最新モデルの多くは、無料・有料を問わずマルチモーダルに対応しています。特に有料版は利用上限や処理速度、容量が拡張されていることが多く、本格的な業務利用ではスペックの高い有料版が使いやすい傾向です。

ホワイトボードを撮影した写真からの議事録作成やPDF資料の要約といった処理は、画像なども扱えるマルチモーダル対応AIが必須の作業です。

業務効率を劇的に上げるなら、マルチモーダルは必須の機能といえます。

使っているOSで判断する

普段使っているPCやスマートフォンのOS環境も重要な判断基準です。

OSと親和性の高いAIツールを選ぶことで、ブラウザや標準アプリとスムーズに連携できます。、アプリやツールを切り替える回数が減るため、日常的な作業で感じる細かなストレスを軽減できるでしょう。

以下はOS別に相性の良いAIツールの代表例です。

- Windows / Microsoft 365ユーザー:Copilot

- Google Workspace(Gmail, Docs)ユーザー:Gemini

- Mac / iPhoneユーザー:ChatGPT

結果として、作業の流れを止めずにAIを日常業務へ組み込みやすくなります。

入力データの「機密性」をチェックする

企業でAIを利用する場合、セキュリティに注意することが重要です。

個人向けプランでは、会話内容がモデル改善に利用される可能性があります。一方、法人向け(Enterprise等)では、既定で業務データを学習に使用しない設計のサービスが一般的です。

ただし仕様はサービスごとに異なるため、業務利用の場合は必ず公式情報を確認しましょう。

久保田

久保田AI選びで一番大切なのは、「業務で扱う情報を安全に守れるか」です。社内資料や顧客情報を扱う以上、入力データが学習に使われない設定があるか、公式に明示されているかは必ず確認すべきポイントです。

生成AIに課金するなら知っておきたい5つのツール

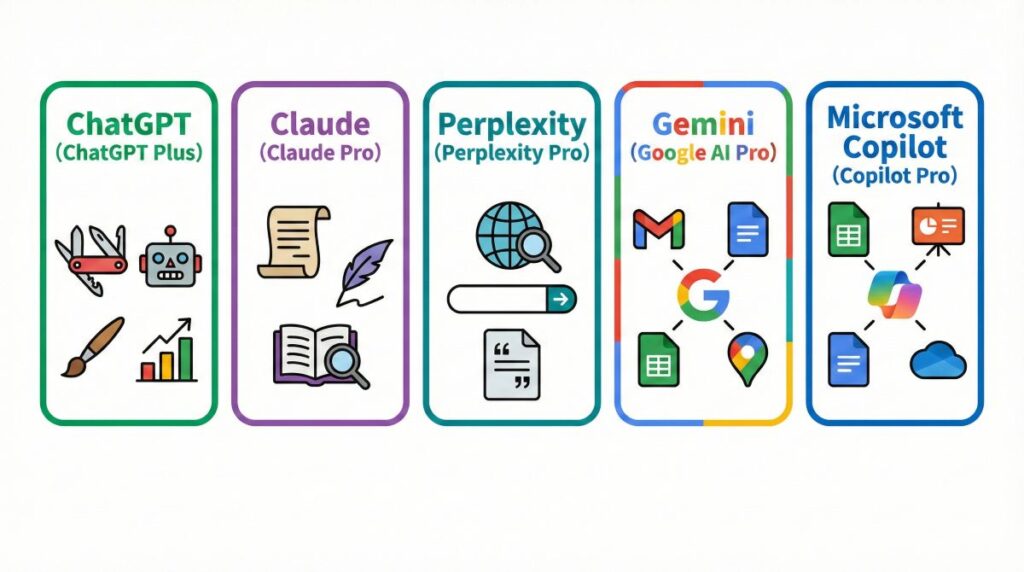

ここからは、課金する価値のある主要AIツールを5つ紹介します。

- ChatGPT(ChatGPT Plus)

- Claude(Claude Pro)

- Perplexity(Perplexity Pro)

- Gemini(Google AI Pro)

- Microsoft Copilot(Copilot Pro)

それぞれ見ていきましょう。

ChatGPT Plus|幅広い業務を1つでカバーしたい人向け

引用元:ChatGPT

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用用途 | 文書作成・画像生成・分析 |

| 料金・プラン概要 | ・$20/月 ・最新モデルが利用可能回数・速度制限が大幅に緩和画 像生成・ファイル解析が可能 |

| 商用利用 | 可 |

| 向いている人 | 幅広い業務を1つで済ませたい人 |

ChatGPT Plusは、生成AIの代表格であるOpenAIが提供する有料プランです。

最新モデルを利用でき、文章作成から画像生成、データ分析まで、これ一つで業務に必要なほぼ全てのタスクをカバーできます。

ChatGPT Plusのおすすめポイントは以下の4つです。

- 最新モデルによる高度な文章作成と推論能力

- DALL-E 3による画像生成や、高度なデータ分析・グラフ作成が可能

- 「GPTs」機能を使い、特定のタスクに特化した自分だけのAIを作成できる

- Webブラウジング機能により、インターネット上の情報を参照できる

ChatGPT Plusは、文章作成・画像生成・データ分析など、一般的な業務を幅広くカバーできる汎用型AIです。

初めて有料AIに課金するユーザーでも扱いやすく、最初の1つとして選ばれやすいモデルといえます。

Claude Pro|自然な日本語で長文を作りたい人向け

引用元:Claude

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用用途 | 丁寧な文章生成・要約・リサーチ |

| 料金・プラン概要 | ・$20/月 ・無料プランは制限付きProで使用量が拡張、優先アクセス、Web検索・プロジェクト機能などあり ・上位「Max」プラン(5x/20xなど)もあり、ヘビーユーザー向け容量増強オプションあり |

| 商用利用 | 可 |

| 向いている人 | 正確性・文章品質重視の人 |

Claude Proは、Anthropic社が開発した、非常に自然で流暢な日本語作成を得意とするAIです。

一度に読み込める情報量が圧倒的に多いため、数百ページの論文や複雑な契約書を読み込ませても、文脈を正確に捉えて要約・回答できます。

Claude Proのおすすめポイントは以下の3つです。

- 人間が書いたかのような、違和感のない自然な日本語文章を作成できる

- 圧倒的なコンテキストウィンドウ(入力容量)で、長文の資料読解に強い

- 文脈を見失わずに長い対話を続けられ、複雑な指示にも対応しやすい

Claude Proは、ライターや編集者、あるいは大量の資料を読み込んで分析する必要がある研究・法務担当の方に向いているでしょう。

Perplexity Pro|調査・検索の時間を減らしたい人向け

引用元:perplexity

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用用途 | リサーチ・情報収集 |

| 料金・プラン概要 | ・$20/月 ・無料プランでも検索・簡易回答可能だが制限あり ・Proプランで毎日の検索回数・出典付き回答・画像・ファイル解など拡張機能解放上位では「Max」などのプランも存在し、より大量検索やモデルアクセス拡張も可能 |

| 商用利用 | 可 |

| 向いている人 | 出典付きで検索リサーチしたい人 |

Perplexity Proは、「回答エンジン」とも呼ばれる、検索体験を革新するAIツールです。

質問に対してWeb上の最新情報をリアルタイムで検索し、信頼できる出典元を明示した上で要約してくれます。

Perplexity Proのおすすめポイントは以下の3つです。

- Web上の最新情報を検索し、出典元付きで回答を生成してくれる

- 検索に使用するAIモデルを「GPT-5.2」や「Claude 4」などから自由に選べる

- 広告が表示されず、調査・リサーチ業務の時間を大幅に短縮できる

Perplexity Proは、情報の正確性が不可欠な企画・マーケ職や、毎日の調査業務を効率化したい方に最適なツールです。

Google AI Pro|日常業務と一体で使いたい人向け

引用元:Gemini

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用用途 | 情報収集・生成・マルチモーダル |

| 料金・プラン概要 | ・¥2,900/月 ・無料プランからProへアップグレードすると検索・生成・ファイル処理の拡張Google Workspace連携が標準で使える(Gmail・ドキュメント・スプレッドシート) ・料金はGoogle公式にすべて明示されているわけではないが、ChatGPTと同等レンジが多い傾向 |

| 商用利用 | 可 |

| 向いている人 | Google環境ユーザー/検索重視 |

Google AI Proは、Googleが提供するAIであり、Google Workspaceとの強力な連携が最大の特徴です。

GmailやGoogleドキュメント、スプレッドシートなどのアプリ画面から直接AIを呼び出し、作業を自動化できます。

Google AI Proのおすすめポイントは以下の4つです。

- Gmailの下書き作成やドキュメントの文章生成をアプリ内で直接行える

- Googleドライブ内のファイルを横断的に検索し、回答を作成できる

- スプレッドシートでの複雑な数式生成やデータ整理をサポート

- 日常的に使用するGoogleツールと一体化し、業務フローに馴染みやすい

Google AI Proは、Gmailやドキュメントを多用し、Googleサービス内で業務を完結させたい人に最適なモデルといえます。

Microsoft Copilot|Excel・PowerPoint作業を効率化したい人向け

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用用途 | Office自動化・資料作成支援 |

| 料金・プラン概要 | ・$19.99/月 ・無料版はEdgeやBing内の制限されたCopilot利用のみ ・Office内Copilotを使うには該当サブスクが必要 ・一部市場ではMicrosoft 365の個人向けサブスクリプションにCopilot機能を統合したプラン(約$19.99/月)が提供されており、従来のCopilot Proは統合・移行される流れにあります。 |

| 商用利用 | 可 |

| 向いている人 | Excel/Word/PowerPoint利用者 |

Microsoft Copilotは、Excel・Word・PowerPointなどのMicrosoft 365アプリ内で利用できるAIアシスタントです。

原稿をもとにPowerPointのスライド構成を自動で作成できます。Excelのデータを分析してグラフや要約を提案するなど、手作業で行っていた業務の“たたき台作成”を大幅に効率化できます。

Microsoft Copilotのおすすめポイントは以下の3つです。

- Wordの原稿をもとに、PowerPointのスライド構成案を自動生成できる

- ExcelのデータをAIが分析し、グラフ化や要約を行ってくれる

- Outlookでのメール作成支援など、Officeアプリ内にAIが組み込まれている

Microsoft Copilotは、Officeで資料作成やデータ集計が多い方の負担を大きく軽減してくれるでしょう。

課金するならおすすめのAIツール比較表

迷っている方のために、主な特徴を以下の比較表にまとめました。

課金するAIツールを選ぶ時の参考にしてください。

| ツール名 | 月額目安 | 主な強み | おすすめの用途 |

|---|---|---|---|

| ChatGPT (ChatGPT Plus) | $20/月 | 圧倒的な汎用性・GPTs機能 | 全般的な業務 |

| Claude (Claude Pro) | $20/月 | 自然な文章・長文読解 | 執筆、長文資料の要約・分析 |

| Perplexity (Perplexity Pro) | $20/月 | 検索能力・ソース明示 | リサーチ・市場調査・情報収集 |

| Gemini (Google AI Pro) | $20/月 | Google Workspace連携 | メール・ドキュメント作成の効率化 |

| Microsoft Copilot (Copilot Pro) | $20/月 | Officeアプリ連携 | 資料作成(PPT)・Excel集計 |

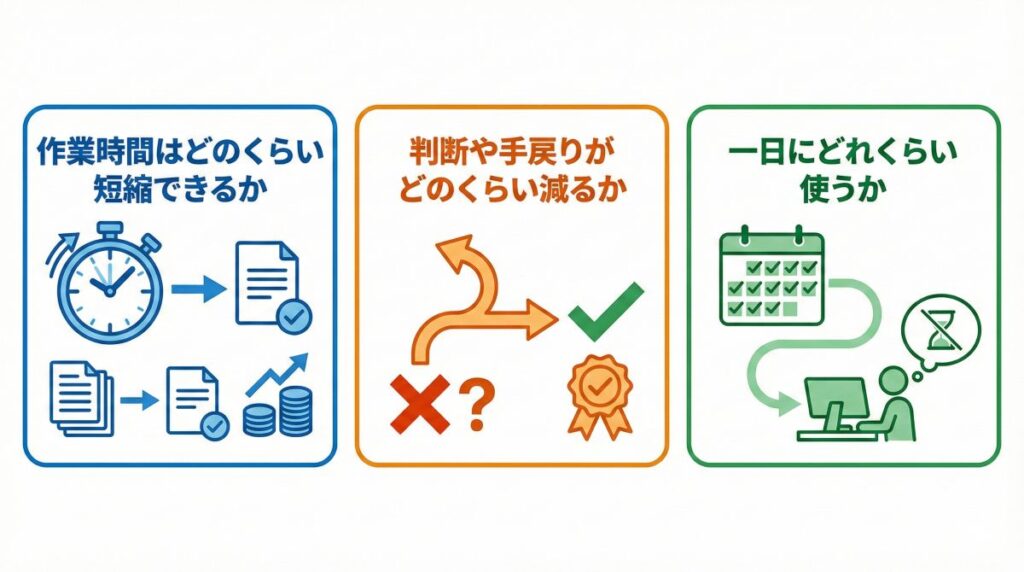

生成AIに課金する価値があるか判断するポイント

生成AIに課金すべきかどうかは、判断するポイントに悩む方も多いでしょう。

ここでは、メイカヒットの4,000人以上のAI研修実績から得た知見をもとに、課金判断に役立つポイントを解説します。

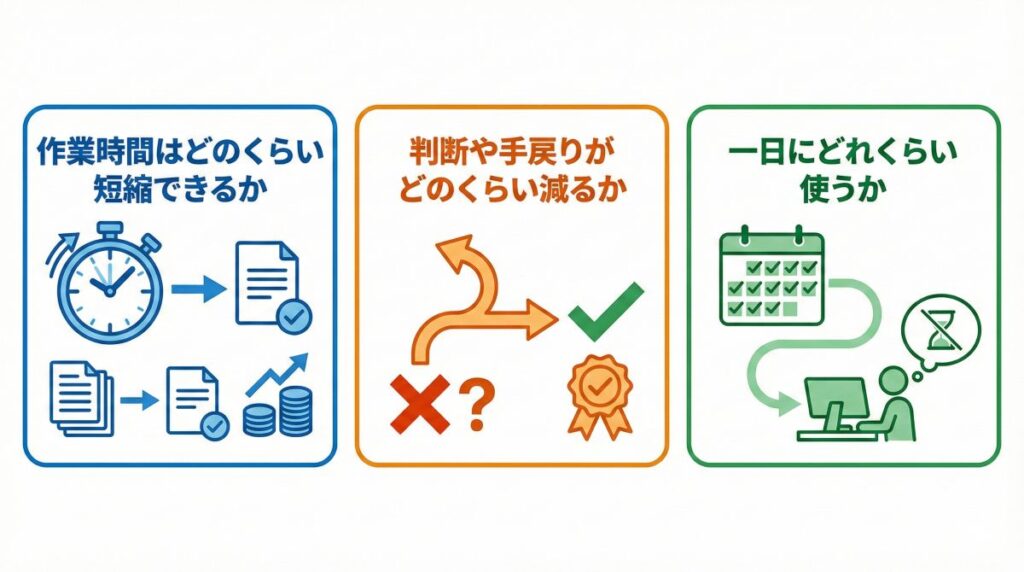

課金する生成AIを選ぶときに確認すべきポイントは以下の3つです。

- 作業時間はどのくらい短縮できるか

- 判断や手戻りがどのくらい減るか

- 一日にどれくらい使うか

それぞれ見ていきましょう。

作業時間はどのくらい短縮できるか

AIへの課金の価値は「月額料金以上の時間を捻出できるか」で決まります。

多くのサービスで有料版は速度や上限が優遇され高性能モデルを安定利用できるため、リサーチや修正の工数を大幅に圧縮できます。

例えば、議事録の要約・データ分析・長文の構成案作成など、人間が数時間かける作業を数分で完結させることも可能です。

時給単価と照らし合わせて浮いた時間でコストを回収できる場合、単なる経費ではなく利益を生む「投資」として課金する方が良いでしょう。

判断や手戻りがどのくらい減るか

生成AIの有料版を使うと、判断ミスや手戻りが減り、結果的に業務コストを下げられます。

有料版では高性能モデルを安定して使えるうえ、無料版と比べて事実性や論理性が高い傾向があるためです。

無料版で作った資料は、後からファクトチェックや論理修正に時間がかかるケースが少なくありません。一方、最初から精度の高い有料版を使えば、修正や手戻りの時間を大幅に減らせます。

成果物のクオリティを安定して担保でき、判断や修正にかかる時間を減らせる点は、コストをかける十分な理由といえるでしょう。

一日にどれくらい使うか

毎日AIを使う業務があるなら、有料プランのほうが費用対効果は高いです。

有料版は応答速度が速く、ピークタイムでもアクセス制限がかかりにくいため、待ち時間のストレスがなくなります。

「1回1分の待ち時間」も、1日10回あれば月に5時間のロスになります。

ロスしていた時間を買い戻せると考えれば、時給単価によっては十分元が取れるでしょう。

生成AIへの課金で「損する人」と「得する人」の違い

同じ月額数千円を払っていても、作業時間を大きく短縮できる人がいる一方で、ほとんど使わずに終わってしまう人もいます。

ここではメイカヒットの研修受講者の傾向から、生成AIに課金して損する人と得する人の違いを整理します。

得する人

生成AIに課金して得をする人は、日常業務にAIを組み込んで使う人です。

有料プランは利用頻度が高いほど真価を発揮するため、毎日使うことで時短効果が積み重なり、コスト以上のリターンが得られるからです。

たとえば、以下のようなケースでは費用対効果が高まります。

- 毎日の文章作成や要約に使う

- 調査や下書きをAIに任せて考える時間を減らす

- 同じ作業パターンを何度もAIに任せる

生成AIを使う場面が明確で、業務の一部として使える人ほど課金の価値を得やすいといえます。

損する人

生成AIに課金して損をしやすい人は、目的が曖昧なまま契約する人です。

「便利そう」「AIを使っている感がほしい」といった動機では、有料機能を活かしきれず、利用頻度も下がりがちになります。

たとえば、以下のようなケースでは費用対効果が低くなります。

- 月に数回しか使わない

- 何に使うか決めずに契約している

- 無料版との違いを把握していない

生成AIは、使い道が決まっていない人ほどコストだけが先行しやすいため、課金する前に十分な使い道の検討が不可欠です。

生成AIを課金するときによくある質問

まとめ|生成AIに課金するなら、まずは「自分に合う1つ」を選ぼう!

生成AIへの課金は、単なる出費ではなく、時間を生み出すための「投資」です。

まずは、今回ご紹介した5つの中から、あなたの業務内容に最も近いものを1つ選び、1ヶ月だけ試してみてください。

「社員によってリテラシーに差があり、業務効率化が進まない」

「セキュリティリスクが怖くて、社内でのルールが定まらない」

このような課題を解決し、「AIを使いこなせる組織」へと変革するのが、メイカヒットのAI研修です!

私たちの研修では、単なるツールの操作説明にとどまらず「実務でどう使うか」「どう指示すれば最高のアウトプットが出るか」という本質的なスキルを、業務に合わせてカスタマイズして提供します。

- 有料AIツールのポテンシャルを100%引き出し、業務時間を大幅削減できる

- 「どのAIを使えばいいか」という迷いが組織全体からなくなる

- セキュリティや著作権のリスクを正しく理解し、安心して業務利用できる

- 属人化しがちなプロンプト作成スキルを、チーム全体の標準スキルにできる

- AI活用が当たり前の文化が根付き、社員の生産性が劇的に向上する

ツール選びで止まるより、「成果が出る使い方」を組織に根づかせることが重要です!

「AIツールへの課金を、確実に組織の利益に変えたい」とお考えの担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。貴社に最適なAI活用プランをご提案します。