「業務効率化のために生成AIを導入したいけど、どれを選べばいいかわからない」

「ChatGPTやClaudeは聞いたことあるけど、実際どこが違うの?」

「無料でも十分使えるの?有料にした方がいいのかな…」

近年、ChatGPT・Claude・Geminiなど、文章を自動で生成できるAIに加え、MidjourneyやSora2といった画像生成AIも登場しています。

しかし、機能や料金などが異なるため、「自分に合う生成AIはどれか」がわかりづらいのが現状です。

この記事では、4,000人以上にAI研修を実施してきた弊社が、2025年最新のおすすめ生成AI12選を紹介します。

「導入するときの注意点は?」「商用利用できる生成AIは?」といった疑問を解消しながら、目的に合ったAIを迷わず選べるようにまとめました。

各ツールの特徴・料金・得意分野を比較しているため、「とりあえず使ってみる」ではなく、あなたの業務に本当にフィットするAI活用が見つかります。

「なんとなくAIが気になる」状態から、実際に業務でAIを使いこなし、成果につなげる第一歩になるはずです。

記事監修者

久保田 亮-株式会社メイカヒット代表

【経歴・実績】

・4,000人以上へのAI研修実績

・Gensparkアンバサダー

・マーケターとしての取引企業200社以上

・マーケティング/広報顧問累計6社

・自社メディアでの販売実績10億円以上

・Webスクールメイカラ主宰

田中 凌平-株式会社メイカヒット代表

【経歴・実績】

・Notta公式アンバサダー

・AIを活用し生産性300%向上

・日本インタビュー協会認定インタビュアー

・年間150名以上の取材実績

・ラグジュアリーブランドで5年勤務

【目的別】おすすめAIツール早見表

AI導入を検討するうえで重要なのは、目的に応じた最適なツール選定です。

しかし、生成AI市場は日々進化しており、機能・料金・商用利用可否などを一目で把握するのは容易ではありません。

以下の早見表では、主要AIツールの特徴・料金・対応範囲を比較形式で整理しました。業務効率化・資料作成・デザイン制作など、目的に合わせた選定の参考としてご活用ください。

| サービス名 | 特徴 | フリープラン | プレミアムプラン | 日本語対応 | UI | 商用利用 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 文 章 生 成 A I | Genspark | ・検索→要約→資料化までを一本化できる | ・月額19.99~199.9ドル | 英語 | 規約に従う | ||

| ChatGPT | ・文章生成/要約/音声/画像検索などオールマイティに対応 | ・月額20ドル ・法人プランも提供 | 日本語 | 規約に従う | |||

| Claude | ・長文の読解/要約が得意 ・思考の整理や資料作成 ・自然で流暢な日本語が強み | ・月額20ドル ・法人プランも提供 | 日本語 | 規約に従う | |||

| Gemini | ・Google連携 ・画像/動画生成/コード支援 | ・月額19.99ドル | 日本語 | 規約に従う | |||

| NotebookLM | ・手持ちの資料(PDF等)を基に、要約/下書き/音声概要を自動生成できる | ・GoogleのAI プランによる | 日本語 | 規約に従う | |||

| 画 像 生 成 A I | Midjourney | ・高品質なアート指向の画像生成 ・複数案の生成/アップスケール/変遷操作が可能 | ・月額10~120ドル ・年間割引 あり | 英語 | 規約に従う | ||

| Stable Diffusion | ・オープンソース ・PCへの導入可 カスタマイズ性 ・開発者や技術者向け | ・月額10~20ドル | 日本語 | 規約に従う | |||

| Leonardo.AI | ・Stable Diffusionベースのオリジナルのモデル ・デザイナーやマーケター/ゲーム開発者向け | ・月額10~48ドル | 英語 | 規約に従う | |||

| Adobe Firefly | ・画像生成 ・ベクター化 ・オーディオ ・短尺動画生成 ・Creative Cloudとの連携に優れる | 月額 ・1,580円 ・3,180円 ・31,680円 | 日本語 | 規約に従う | |||

| Canva AI | ・Canvaに統合されたAI機能 ・豊富なテンプレートと連携し、手軽に画像生成/編集ができる | ・月額1,180円 | 日本語 | 規約に従う | |||

| Sora2 | ・テキストから高品質な短尺動画を生成するAI | 無し | 日本語 | 規約に従う | |||

| Gemini 2.5 Flash Image (Nano-Banana) | ・Google Geminiに統合された画像生成/編集モデル ・写真修正/プロンプト改変/キャラクター整合性に強み | ・月額14~159ドル | 英語 | 規約に従う |

社内でのAI活用を進めたい企業様向けに、「社内AI導入・定着化ガイドマップ」を無料公開しています。

4,000名以上にAI研修を実施してきた講師が監修し、主要6つのAIツールの比較から、導入・定着までのロードマップをまとめました。

- どのAIを選べばいいか分からない

- 導入しても現場で使われない

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご覧ください。

生成AIの選び方

生成AIを選ぶときに確認すべきポイントは以下の4つです。

- 使いやすさや対応デバイスをチェックする

- 目的に合ったAIツールを選ぶ

- 料金やコストパフォーマンスを比較する

- セキュリティ面での信頼性を確かめる

それぞれ詳しく解説します。

目的に合ったAIツールを選ぶ

生成AIを選ぶうえで最も大切なのは、「何を実現したいのか」を明確にすることです。

文章作成・画像生成・動画制作など、目的によって最適なツールは大きく異なります。

例えば、記事執筆や要約にはChatGPTなどのテキスト生成AIが適しています。デザインやSNS素材の制作にはCanva AIなどの画像生成AIが使いやすいでしょう。情報整理を目的とする場合は、NotebookLMのような資料読解と要点整理に特化したAIが役立ちます。

目的を軸にAIを選ぶと、必要な機能や活用イメージが明確になります。結果として、求める品質や再現性を安定して出せるツールに絞り込むことが可能です。経済産業省の「AI活用ガイドライン」でも、目的に合わせたAI選定の重要性が強調されています。

まずは「何を実現したいのか」を明確にし、目的に合うツールを選びましょう。

使いやすさや対応デバイスをチェックする

AIツールは「どこで・どんな環境で使うか」によって使いやすさが変わります。環境に合わないツールを選ぶと、高性能なモデルを導入しても十分な効果が得られません。

例えば、ChatGPTはスマホアプリ対応で外出先でも利用しやすく、Claudeはブラウザベースで動作が軽いのが特徴です。スマホでの利用が中心の方にとっては、ClaudeよりもChatGPTのほうが効率的に活用できるでしょう。

操作に慣れるまで時間を要するAIツールも存在していますが、初心者にはハードルが高いかもしれません。

デバイス環境や日本語に対応しているかなど「直感的に使えるか」を重視することで、ストレスなくAIを活用できます。

料金やコストパフォーマンスを比較する

AIツールの導入を検討する際、料金とコストパフォーマンスの比較は欠かせません。無料でも試せるツールは多いですが、性能に差があります。

例えばChatGPTは、無料版(GPT-4o)でも基本的な文章作成や要約は問題なく行えますが、複雑な指示や専門的な内容を含む場合は、文脈が途切れたり表現が不自然になったりすることがあります。

一方、有料版(GPT-5/GPT-5.1)では高精度なモデルを利用でき、指示のニュアンスを正確にくみ取りながら、より自然で構成の整った文章を安定して生成できます。

実際に「AIツールを活用した業務効率化について、導入前・導入中・導入後の3段階で、成果を数字で示してください」という同じプロンプトを使い、ChatGPTの無料版と有料版の出力結果を比較しました。

導入前

業務プロセスの自動化率は10%未満で、データ整理や報告書作成などに1人あたり月40時間を費やしていました。

導入中

AIツールによるデータ処理と文章生成を取り入れた結果、手作業が半減し、自動化率は45%に上昇。作業時間は月20時間に短縮。

導入後

AI活用が定着し、自動化率は70%へ。社員1人あたりの残業時間が月15時間減り、年間で約200万円の人件費削減を実現しました。

安定して自然で構成の整った文章を重視するなら、有料版がおすすめです。

久保田 亮

久保田 亮生成AIツールは価格で選ぶのではなく、コスパで選びましょう!無料プランを使うと、利用できるモデルや機能が制限され、期待する精度や成果を得られないリスクが高まります。

セキュリティ面での信頼性

特に機密情報や顧客データを扱う場合は、プライバシーポリシーや保存先の明記があるツールを選ぶことが重要です。生成AIに入力した情報はサーバー上に保存されることが多く、扱い方を誤ると情報漏えいのリスクが生じます。

例えば、ChatGPTでは「データ共有オフ」設定が可能で、企業向けプランでは暗号化通信にも対応可能です。一方、無料ツールの中にはセキュリティ対策が十分でないものもあります。

総務省の「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」に準拠したサービスを選ぶことも一つの基準です。

AWS・Azure・Google Cloud などの ISMAP登録済み基盤上で提供されるAIを利用することで、ガイドラインに準拠したセキュリティ体制を構築しやすくなります。

適切なAIツールの選定と購入は、長期的な業務効率化と競争力強化につながります。

【文章生成】おすすめAIツール

文章作成・要約・リサーチ・企画立案など、効率化したい方に欠かせないのが文章生成AIです。

ツールによって得意分野や使いやすさ、料金プランが大きく異なるため、どれを導入すべきか迷うでしょう。

ここでは、4,000人以上のAI研修実績から得た知見をもとに厳選したおすすめツールを紹介します。

- Genspark

- ChatGPT

- Claude

- Gemini

- NotebookLM

それぞれ詳しく見ていきましょう。

Genspark|検索から資料まで一気通貫のリサーチ特化型AI

引用元:Genspark

Gensparkは、複数の情報源をもとに「結論・根拠・背景」を自動でまとめてくれるリサーチ特化型AIツールです。

知りたいテーマを入力するだけで、AIが信頼性の高い複数のサイトを横断して情報を整理し、1ページに要約してくれます。

Gensparkのおすすめポイントは、以下の4つです。

- 検索結果をもとに「結論・根拠・背景」を1ページに整理できる

- PDFや資料を読み込み、要点抽出〜スライド化まで自動で対応できる

- 複数情報源の内容を統合し、偏りの少ないリサーチができる

- リサーチから資料作成までを一続きで進められるため、作業時間を大幅に削減できる

リサーチの手間を減らし、記事執筆や企画づくりのスピードを大幅に上げたい人にGensparkはおすすめです。日々のリサーチに時間が取られている方ほど、工数削減の効果を実感しやすいでしょう。

▶Genspark公式サイトを見る

Gensparkは事業の相談をしただけで、すぐに提案書の形にまとめてくれます!僕はこれでかなり時間が浮きました!

- 主要AIツールの比較

- 導入までのロードマップ

- 実務で使えるプロンプトの型

社内AI導入を進めるための手順をまとめた無料ホワイトペーパーを公開しています。

\4,000人のAI研修で分かったツール選定の極意/

ChatGPT|汎用性が高く会話に強いAI

引用元:ChatGPT

ChatGPTは、文章の添削からアイデア出し、事業の壁打ちまで対応できる万能AIツールです。

専門知識がなくても、自然な文章を作成したり、企画や資料のアイデアを整理したりできます。

多くの企業や個人に選ばれている理由は、以下の4つです。

- 自然な対話を通じて思考整理や文章作成をスムーズに進められる

- 画像・音声・動画などの内容を解析して、説明や要約を生成できる

- GPTsで業務フローに合わせたオリジナルAIを作成できる

- メモリー機能により、よく使う文体や好みを継続的に学習できる

思考整理・企画・文章・翻訳まで幅広く扱えるため、「まず何からAIを使えばいいかわからない」人にとって、ChatGPTは最適なツールといえます。

▶ChatGPTの公式サイトを見る

Claude|長文処理と要約に強いAI

引用元:Claude

Claudeは、Anthropicが開発した長文処理と自然な文章表現に強い生成AIです。文脈を保ったまま読みやすい文章にまとめることができます。

Claudeのおすすめポイントは、以下の4つです。

- ニュアンスやトーンを保った、読みやすい自然な文章を生成できる

- 論文や議事録などの長文から、要点を整理してわかりやすくまとめられる

- 不適切な表現の抑制や倫理的なガイドラインの策定により、企業利用でも安全性を確保しやすい

- Web・アプリ・Slackなど、既存の業務環境に組み込みやすい

Claudeは、情報量の多い文章を読みやすく整理できるAIです。しかし、生成結果には事実と異なる内容(ハルシネーション)が混ざる場合があるため、社内で確認フローや引用ルールを整えた運用が重要です。

一方で、Claudeは文脈を保った自然な日本語で長文をまとめられます。社内共有資料や顧客向け提案書など、第三者に見せる前提の文章を効率的に作成したい場合に向いています。

▶Claude公式サイトを見る

Gemini|Googleとの連携に優れた多機能AI

引用元:Gemini

Geminiは、Googleが開発した文章・画像・音声・動画を一つのモデルで扱える統合型AIです。GmailやGoogleドキュメント、スプレッドシートなどと直接連携できるため、日々の業務フローをそのまま効率化できます。

Geminiのおすすめポイントは以下の4つです。

- テキスト・画像・音声・動画・コードを一つのモデルで扱える

- GmailやGoogleドキュメント、スプレッドシートと連携し、業務フローをそのまま効率化できる

- Nano/Flash/Pro/Ultraなど、目的に応じてモデルを使い分けできる

- APIやVertex AIを通じてチームやシステムに組み込みやすい

Geminiは、Googleサービス内で業務を完結させたい人と相性が良いモデルと言えます。

▶Gemini公式サイトを見る

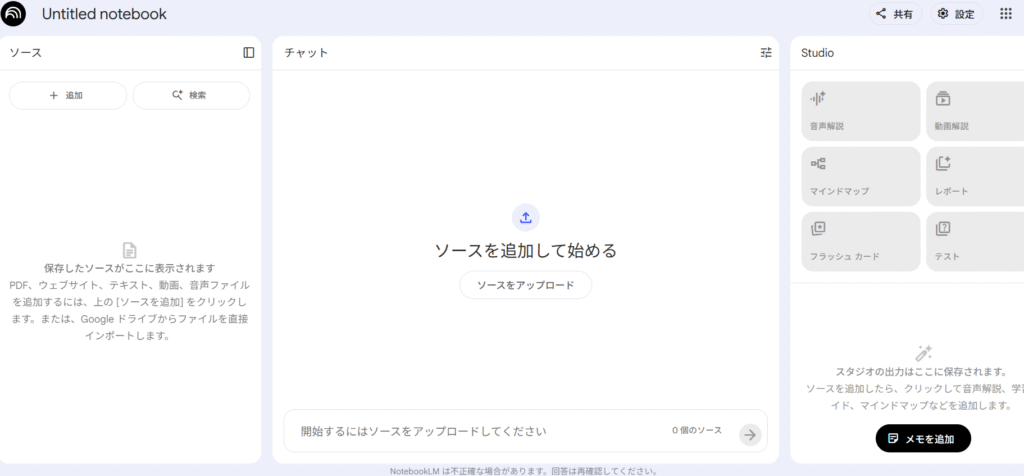

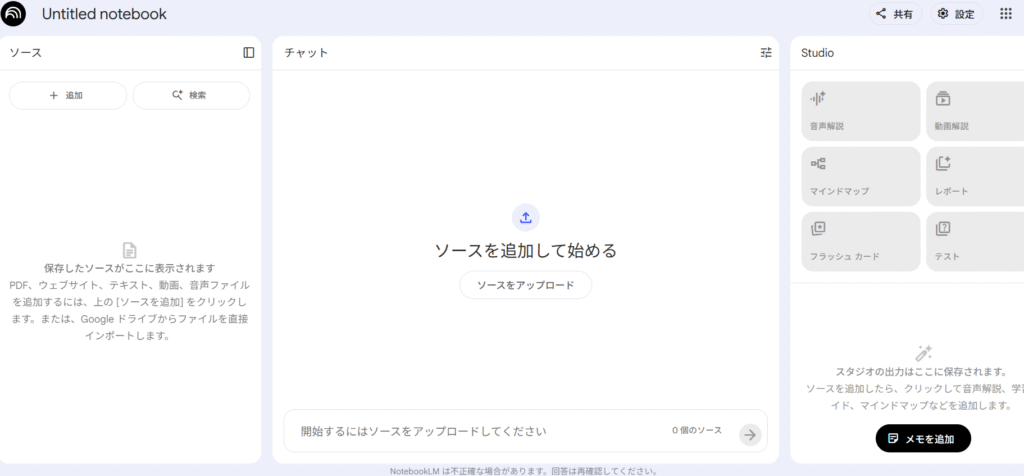

NotebookLM|資料ベース要約・Q&Aに強い

引用元:NotebookLM

NotebookLMは、Googleが提供する資料読解と要点整理に特化したAIツールです。PDFやドキュメントを読み込み、引用元を明示したまま要点をまとめられます。

NotebookLMのおすすめポイントは以下の4つです。

- PDFやGoogleドキュメントを読み込み、引用元を明示したまま要点をまとめられる

- 複数の資料を横断して比較・統合でき、文献レビューを効率化できる

- 要点をFAQやブリーフィング形式など、読みやすい形に整理できる

- 読み込んだ資料は学習に利用されないため、情報漏洩リスクが低い

NotebookLMは、複数の資料を読み込み、要点を整理してくれる「情報整理専用AI」です。特に優れているのは、無料版でも引用元リンク付きの要約や文献の横断比較といった、実務レベルの機能がそのまま使える点にあります。

レポート作成や調査業務を効率化したい方に向いているでしょう。

▶NotebookLM公式サイトを見る

【画像生成】おすすめAIツール

デザインやSNS投稿、広告制作など、見せるコンテンツを作りたい方には画像生成AIがおすすめです。

画像生成のおすすめAIツールは以下のとおりです。

- Midjourney

- Stable Diffusion

- Adobe Firefly

- Leonardo.AI

- Canva AI

- Sora2

- Gemini 2.5 Flash Image(Nano-Banana)

それぞれ見ていきましょう。

Midjourney|プロンプトで高品質なアート画像を生成

引用元:Midjourney

Midjourneyは、クリエイターコミュニティ(Discord)を中心に発展してきた芸術性の高い画像生成AIです。独自の質感や世界観を持つ画像をつくれます。

Midjourneyの主な特徴は以下のとおりです。

- 独自の質感や世界観を持つ、印象に残るビジュアルを生成できる

- 光・色・質感など細部の表現に強く、仕上がりにプロのような深みが出る

- 作成した画像を拡張・再構成することで、アイデアを発展させやすい

- ポートフォリオやブランドイメージの方向性づくりに活かしやすい

また、Midjourneyでは以下の注意点もあります。

- 有料プランのみ

- プロンプトは英語入力

- Discordの操作には慣れが必要

ただし、操作に慣れることで、独自の世界観を直感的に作り込める自由度が得られます。

Midjourneyは、ブランドの世界観を強調したいときに力を発揮するツールです。SNS投稿やキャンペーン画像、LP・広告バナーなど、「目に止まるビジュアルが必要な場面」で印象に残るクリエイティブを素早く作成できます。

▶Midjourney公式サイトを見る

Stable Diffusion|無料で自由なカスタマイズ・画像生成

引用元:Stable Diffusion

Stable Diffusionは、オープンソースで提供されている画像生成AIです。アニメ調からリアル写真風まで、学習モデルを切り替えて自由に絵柄を変えられるのが特徴です。

Stable Diffusionのおすすめポイントは以下の4つです。

- オープンソースで無料から利用できる

- アニメ調からリアル系まで、幅広いスタイルの画像を作れる

- ローカル環境で動作させれば、プライバシーを保ちながら商用利用ができる

- 独自モデルや拡張機能を追加して、表現を自分好みにカスタマイズできる

ただし、Stable Diffusionをインストールして動かす場合は、高性能なGPUを搭載したPCが必要になります。

商用利用は個人や小規模事業者なら無料で利用できますが、利用するモデルによってはライセンスを個別に確認する必要があります。

Stable Diffusionは「無料で使い続けたい」「自分のイメージに合わせて色味や雰囲気を細かく調整したい」方に相性が良いツールです。SNS投稿や作品づくりで“世界観を揃えたい”ときに力を発揮します。

▶Stable Diffusion公式サイトを見る

Adobe Firefly|Adobe製品と連携するクリエイティブAI

引用元:Adobe Firefly

Adobe Fireflyは、Adobeが提供する画像生成AIです。PhotoshopやIllustratorと直接連携でき、生成した画像をそのまま編集・微調整できます。

Adobe Fireflyのおすすめポイントは以下の4つです。

- 安心して商用利用可能

- Adobe製品との強力な連携

- 直感的でわかりやすい日本語UI

- 豊富な編集・調整機能

Adobe Fireflyは、Adobeが保有する商用利用可能な画像・フォント・素材データを学習しており、生成した画像は著作権侵害の心配なく利用できます。チラシや広告バナーなど、外部に公開するデザインにもそのまま利用可能です。

無料プランでも画像や動画の生成は可能ですが、回数に制限があります。

有料プランに加入すると生成数が無制限になり、素材にクレジット表記も付かなくなります。クレジット表記が付かなくなることで、商用デザインでもブランドイメージを損なわずに利用でき、制作物に統一感を持たせやすいでしょう。

Adobe製品と連携しながら作業を飛躍的に効率化するツールになるため、Adobeユーザーの方に特におすすめです。

▶Adobe Firefly公式サイトを見る

Leonardo.AI|無料で始められる高機能画像生成&カスタムモデル育成AI

引用元:Leonardo.AI

Leonardo.AIは、無料で高品質な画像を生成できる画像生成AIです。リアル写真風からアニメ調、イラスト、ゲームCG風まで、好みに合わせてテイストを選べるのが特徴です。

Leonardo.AIのおすすめポイントは以下の4つです。

- Stable Diffusionをベースに、「学習済みモデル」を切り替えるだけで、プロ級の画像を簡単に作成できる

- 静止画から短い動画を作れる

- リアルタイムで描画を確認できる

- オリジナルの画風を持つAIモデルを育成できる

無料プランでも毎日150トークン(約150枚分)が付与され、生成した画像は商用利用もできます。有料プランにすると画像を非公開で保存できたり、生成できる枚数をさらに増やせたりするため、仕事のデザイン制作にも使いやすくなります。

コストを抑えつつ、初心者からプロまで満足できる機能性とカスタマイズ性をお探しの方におすすめなツールです。

▶Leonardo.AI公式サイトを見る

Canva AI|豊富なテンプレート・初心者でもプロ級の仕上がり

引用元:Canva AI

Canva AIは、テンプレートを選ぶだけでデザインが完成するビジュアル作成ツールです。直感的な操作でチラシやSNS投稿をおしゃれに仕上げられます。

Canva AIのおすすめポイントは以下の4つです。

- 61万点以上のテンプレートと1億点以上の素材で誰でもプロ級のデザインを作成可能

- チラシ・名刺・プレゼン資料からSNS投稿・動画・Webサイトまで、あらゆる制作物に対応

- スマホアプリでも作業可能

- 直感的な操作とAIによる効率化で面倒な編集作業を大幅に短縮

月額プランでは、画像生成や背景の自動削除・写真補正・文字スタイルの統一などの編集機能が使えるようになります。また、ワンクリックでSNSごとの画像サイズに自動リサイズできるため、投稿作業もスムーズです。

Canva AIは、時間をかけずに見栄えの良いデザインを作りたいときに役立ちます。テンプレートを選んで調整するだけで形になるため、デザインセンスに自信がない方でも迷わず仕上げられます。

▶Canva AI公式サイトを見る

Sora2|映像生成AIの次世代モデル

引用元:Sora2

Sora2は、OpenAIが2025年9月に発表した最新の動画生成AIです。短い指示文でリアルな映像を生成できるため、映像クリエイターや企業のマーケティング担当者にも注目されています。

Sora2のおすすめのポイントは以下の4つです。

- 自分の顔や声を登録して、自身を登場キャラクターとして再現可能

- キャラクターや背景が途中で変化せず、一貫したストーリー映像を生成可能

- 不適切なコンテンツを抑制しつつ、物理整合性を保った自然な映像を出力

- 映像と音声の統合生成ができ、ナレーション編集が不要

動きや光、カメラワークまで自然に再現し、“完成形の映像”をすぐ形にできるのがSora2の強みです。

現在は招待制ですが、将来的に商用利用やAPI連携も期待されるため、動画生成AIを導入したい人におすすめといえるでしょう。

▶Sora2公式サイトを見る

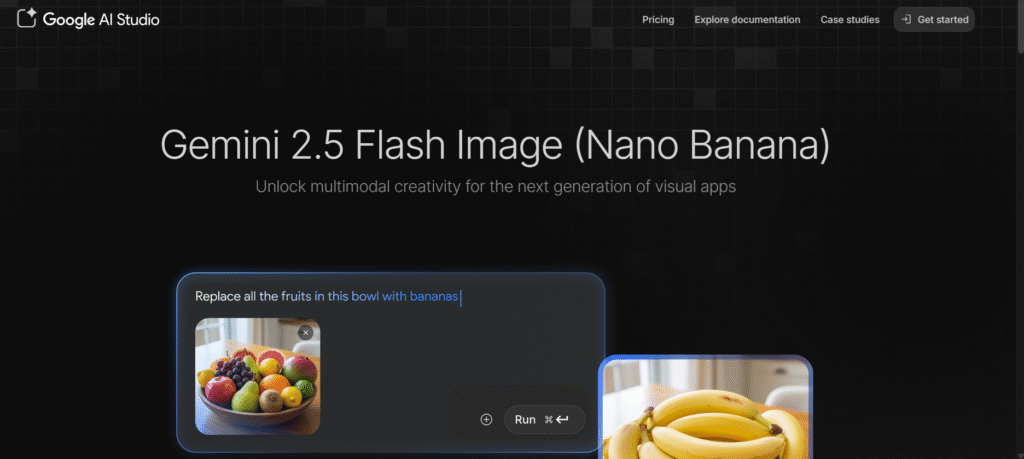

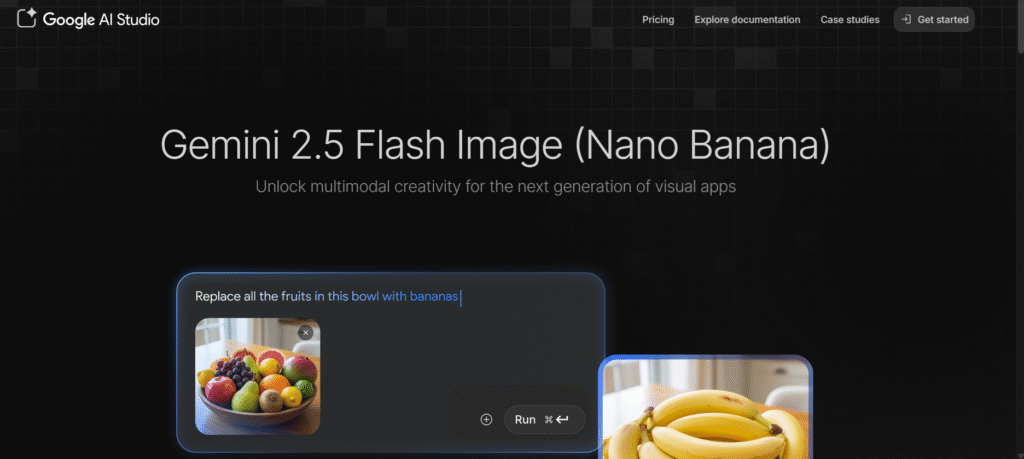

Gemini 2.5 Flash Image(Nano-Banana)|キャラクター一貫生成に強い次世代モデル

引用元:Nano-Banana

Nano-Bananaは、Googleが2025年8月に発表した最新の画像生成AI「Gemini 2.5 Flash Image」の愛称です。構図やキャラクターの統一性を保ったまま、画像をすばやく生成・修正できます。

Nano-Bananaの特徴は以下のとおりです。

- 顔や服装の“崩れ”が起きにくく、複数の画像でも同じ人物や被写体を一貫して登場させることが可能

- 人物・背景・小物などを自由に組み合わせて1枚の完成画像を生成でき、商品撮影や広告制作にも応用可能

- 生成した画像に対して、段階的な編集が可能

- 「~して」のような自然な言葉で入力するだけで、直感的な生成・編集が可能

Nano-Bananaは、直感的に同じテイストの画像を複数作りたいときに便利な生成AIといえるでしょう。

AI初心者でも使いやすく、ブランドやコンテンツの世界観を統一したい方へおすすめします。

▶Nano-Banana公式サイトを見る

プロンプトを工夫して生成AIを使いこなすコツ

生成AIへの指示が具体的でないと、期待通りの結果は得られません。「何を作りたいのか」と「どんな雰囲気にしたいのか」を明確に伝えるだけで、AIの出力の質は劇的に向上するのです。

以下では、効果的なプロンプトの基本構造とプロンプト例を解説します。

効果的なプロンプトの基本構造

プロンプトを構造的に入力すると、AIは意図した出力形式や内容を正確に生成しやすくなります。

効果的なプロンプトの基本構造は以下のとおりです。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 役割 | AIに立場を与える(例:編集者・マーケター・講師など) |

| 命令 | 「~してください」など、AIにやってほしいことを明確に指示する |

| 条件 | 制限や前提条件を指定する |

| 構造 | 箇条書き・表形式・段落構成・見出し付きなど、出力の型を指示する |

例えば、以下のように組み合わせると効果的です。

あなたはWebライターです。

初心者にもわかるように生成AIの基本的な使い方を説明してください。

300字以内で、見出し+本文形式にまとめてください。

プロンプトの構成を明確にすることで、AIが迷わず意図通りの文章を出力できます。

すぐ使える日本語プロンプト例

目的別に、実際にすぐに使える効果的なプロンプト例を紹介します。

以下のプロンプト例を参考に、自分の目的に合わせてカスタマイズしてみてください。

| 用途 | プロンプト例 |

|---|---|

| 記事構成 | あなたはSEO編集者です。 「インビザライン 食事」をテーマに、検索ユーザーの悩みを解決する記事構成を作ってください。H2とH3の見出しを含め、PREP法を意識した構成にしてください。 |

| SNS投稿 | あなたはSNSマーケターです。 30代女性向けに「美容院での秋カラー」を宣伝するInstagram投稿文を100字以内で3案出してください。 絵文字を使い、トレンド感を出してください。 |

| 商品紹介文 | あなたはコピーライターです。 「ハンドメイドジュエリー」を紹介するキャッチコピーを3つ考えてください。 高級感と手作り感を両立させてください。 |

| レポート要約 | あなたはリサーチアナリストです。 以下の文章を300字で要約し、「課題」と「提案」の小見出しをつけてください。 本文:***(原文)*** |

| チーム 共有メモ | あなたはプロジェクトマネージャーです。 次の議事録をもとに、チーム向けの要約と次回アクションリストを作成してください。 議事録:***(原文)*** |

プロンプトは「誰に・何を・どうしてほしいか」を具体的に伝えるほど、AIの出力精度と再現性が高まります。

AIを使いこなすコツは、“質問力”を磨くことです。磨けば磨くほど成果が跳ね上がります!

おすすめの生成AIに関するよくある質問

まとめ|おすすめ生成AIツールで業務効率化!

生成AIは、文章作成・画像制作・動画編集など、あらゆる業務を効率化できる心強いパートナーです。

ただし「どのツールをどう使えば成果につながるのか」を理解していなければ、十分な効果を発揮できません。

この記事で紹介したおすすめツールを活用すれば、リサーチ・文章作成・資料作成などの作業を大幅に短縮できます。しかし、AIを“導入する”だけでなく、“使いこなす”ことが本当のスタートです。

“AIを活用して業務効率を上げたいけど、うまく成果につながらない”

そんな悩みを解決できるのが、メイカヒットのAI研修です!

実務に即したカリキュラムで、社員のAIスキルを統一・底上げし、現場で即活用できるノウハウを身につけられます。

- AIを導入したが、現場で十分に活用できていない

- 社内のAIスキルにばらつきがあり、成果が出ない

- AI活用の方法が分からず、業務改善につながらない

- ツールを導入しても、効率化が実感できない

- 他社のAI活用事例を知りたい

- セキュリティ面やデータ管理に不安がある

- 社員教育を進めて、AI時代に乗り遅れたくない

メイカヒットのAI研修の一番の魅力は、実務ベースで学べる、即実践できる内容です。

現場の課題や業務フローに合わせて内容をカスタマイズできるため、すぐに成果につながる実践力が身につきます。

メイカヒットのAI研修では現場に合わせたカリキュラム設計&運用サポート付きだから導入後すぐに効果を実感できます!

生成AIの可能性を最大限に引き出し、業務効率化や創造的な業務の質向上を実現するためには、適切な研修が不可欠です。

メイカヒットのAI研修では、4,000人以上への実績をもとに、業種・職種別の最適なプログラムを提供しています。

AIツールの基礎から実践的な活用法まで、貴社のAI活用レベルを確実に引き上げるサポートを行っています。

生成AIを「知っている」から「使いこなせる」へ。次のステップに進むための第一歩を踏み出しましょう!